في ذكرى “كامب ديفيد”.. مصر السيسي نحو سلام أكثر دفئًا مع “إسرائيل” بدعم سعودي

تحليل: وكالة الصحافة اليمنية لم تكد نار حرب أكتوبر تنطفئ حتى كُسرت حدتها أكثر في الـ17 من سبتمبر/أيلول 1979، بتوقيع اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام بين مصر و”إسرائيل”، غضب العرب حينها وعُوقبت مصر بتجميد عضويتها في الجامعة العربية 10 أعوام، لكن هؤلاء العرب – بعضهم على الأقل – وفي ممارسة للتقية السياسية، بدأوا مبكرًا مسار […]

تحليل: وكالة الصحافة اليمنية

لم تكد نار حرب أكتوبر تنطفئ حتى كُسرت حدتها أكثر في الـ17 من سبتمبر/أيلول 1979، بتوقيع اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام بين مصر و”إسرائيل”، غضب العرب حينها وعُوقبت مصر بتجميد عضويتها في الجامعة العربية 10 أعوام، لكن هؤلاء العرب – بعضهم على الأقل – وفي ممارسة للتقية السياسية، بدأوا مبكرًا مسار التطبيع مع “إسرائيل”.

اتفاقية مثَّلت أم البدايات لما اعتبر طريق سلام مر، تبعته اتفاقات وجولات لمفاوضات وُصفت بـ”العبثية” حينًا، وسُوِّقت بالجدية أحيانًا، بين من يراها حدثًا استثنائيًا أعاد لمصر أراضيها المحتملة بفضل ما اعتبر رؤية الرئيس الراحل أنور السادات الاستشرافية لتغير موازين القوى الدولية، ومن يعتبرها واحدة من أكبر الكوارث التي حلت بالعرب في القرن العشرين.

حصاد 40 عامًا من كامب ديفيد على المنطقة من السادات إلى مبارك، تجمَّع في سلة السيسي الذي يرى فيه البعض أحد عرَّابي صفقة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية، ممهدًا لها بإقرار قادة عرب لما وُصف بـ”حق الإسرائيليين في امتلاك أرضهم الخاصة”، وحصلت بموجبها تل أبيب على أثمان السلام مقدمًا دون أن تضطر لدفع شيء يُذكر.

بداية الطريق المر

في الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني 1977، وقف الرئيس المصري أنور السادات يخطب في الكنيست الإسرائيلي، في خطوة بدت مفاجئة للشعوب العربية ولكثيرين في أنحاء العالم، فالرجل الذي خرج لتوه منتصرًا يبدأ مسار سلام منفردًا مع العدو التاريخي للعرب.

سلام تكشف أوراقه يومًا بعد يوم عن تنازلات مثَّلت ضربة بداية لشوط طويل من العلاقات الدافئة، ففي العام التالي، وتحديدًا في الـ17 من سبتمبر/أيلول 1978، وقَّع أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن وبرعاية أمريكية، اتفاقية كامب ديفيد، بعد 12 يومًا من المفاوضات في المنتجع الرئاسي الأمريكي الشهير، وحصل على إثرها الرجلان (السادات وبيجن) على جائزة نوبل للسلام.

رأت الدول العربية في الاتفاقية حينئذ سلامًا منفردًا وشكلاً من أشكال الخيانة، فجُمدت عضوية مصر في الجامعة العربية (1979-1989)، ونُقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، وقوطعت مصر، إلا أن السادات لم يتراجع “قيد أنملة”، ورغم ما اتخذه العرب من قرار بالقطيعة في العلن، فإن توجهًا سعوديًا كان مغايرًا في الخفاء.

فقد كشفت وثيقة مؤرخة في الـ10 من أغسطس/آب 1978، أفرجت عنها الخارجية الأمريكية مؤخرًا تفاصيل لقاء جمع بين وزير الخارجية السعودي آنذاك سعود الفيصل والسفير الأمريكي في السعودية جون سي ويست، وألفريد أثيرتون مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، تكشف أن الفيصل أكد للوفد الأمريكي دعم بلاده للعملية السلمية بين مصر و”إسرائيل”.

وبمقتضى الاتفاقية التي باركتها أمريكا، استعادت مصر شبه جزيرة سيناء بشروط، أهمها أن يصبح جزء كبير من سيناء منزوع السلاح، والشرط الأهم، هو خروج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام “إسرائيل” لتنفيذ مشاريعها بلا رداع، وهو ما حدث في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982.

أفضى خروج مصر من ساحة المواجهة المباشرة مع “إسرائيل” أيضًا إلى مزيد من التنازلات، فتوالت بعد ذلك الحروب، ولم تكن الحرب الدبلوماسية بعيدة عن تداعيات “كامب ديفيد”، فقد مهدت معاهدة السلام لاتفاق “أوسلو” الذي انفرد فيه الإسرائيليون بالفلسطينيين بعيدًا عن أعين مصر، حتى تخلت الأخيرة تمامًا خلال السنوات الأخيرة عن القضية الفلسطينية، فباتت تُعرف بـ”عرَّاب عملية السلام”.

سوَّق السادات “السلام” بوصفه الحل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة، وبأنه المفتاح الأفضل لمصر، غير أن “إسرائيل” – ووفقًا للمعاهدة – حصلت مقدمًا على ثمن السلام، ولم تُعِد سيناء كاملةً إلى مصر إلا بعد 3 سنوات، مع فرض شروط قاسية على الجيش المصري فيها.

مبارك.. سنوات السلام البارد مع “إسرائيل”

لم تمض إلا سنوات قليلة حتى قُتل السادات على منصة العرض العسكري في ذكرى نصر أكتوبر، ليتسلم نائبه حسني مبارك دفة الحكم، ويواصل مسيرة سلفة لأكثر من 30 عامًا، فيما وُصف شعبيًا بـ”السلام البارد مع إسرائيل”.

كان سلامًا باردًا لسنوات محدودة، لكنه أكثر دفئًا على حساب حقوق الفلسطينيين، ففي عام 1995، ذكر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أن على مصر أن تتعهد بإيقاف الانتفاضة الفلسطينية آنذاك، لأن السادات وقّع على بنود سرية لم يتم كشفها في 1979، تتعهد مصر بموجبها بالحفاظ على الأمن في الضفة الغربية وقطاع وغزة.

وفي عهد مبارك، مهدت كامب ديفيد لمبادرات أخرى، أُعلنت لاحقًا، ففي عام 1982 أقرت القمة العربية في فاس بالمغرب مبادرة سلام سعودية أطلقها ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز، تتضمن اعترافًا ضمنيا بوجود “إسرائيل”، لكن تلك المبادرة سرعان ما آلت إلى الفشل والنسيان عقب الغزو الإسرائيلي للبنان، وبعد نحو 20 عامًا أطلق ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مبادرة للسلام بعد تسريبها للصحافة، ورغم أن الصورة النهائية للمبادرة لم تتبلور نهائيًا، فإن الأفكار التي تتضمنها تذكر بمبادرة فهد للسلام.

لم تكن هذه المبادرات ناجعة، واستمرت مسيرة السلام لتوثق العلاقة في سنين مبارك، الذي وصفه ساسة أمريكيون بأنه “كنز إستراتيجي”، وامتدت إلى تطبيق في عدة مجالات، إذ شهدت تلك السنوات تعاونًا اقتصاديًا وتبادلاً تجاريًا، كان من أبرز تجلياته توقيع “اتفاقية المناطق الصناعية المؤهَلة” (الكويز)، أواخر عام 2004، وظل هذا التعاون محل استهجان شعبي ورفض واسع من قوى المعارضة المصرية.

وبعدها، فتحت بوابة “كامب ديفيد” الطريق أمام علاقات عربية إسرائيلية، فبعض الدول استغلت الاتفاقية لشرعنة العلاقات مع “إسرائيل”، وراكمت عليها في اتصالاتها مع تل أبيب، بدعوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

تحت مظلة “كامب ديفيد”

وفقًا لبنود المعاهدة، فقد باتت سيطرة مصر على شبه جزيرة سيناء “منقوصة”، إذ قُسِّمت سيناء إلى 3 مناطق: المنطقة “أ”، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاه ميكانيكية واحدة، والمنطقة “ب”، وتلتزم فيها مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل بـ4 كتائب بأسلحة خفيفة، أما المنطقة “ج”، فيُمنع على مصر أن تنشر فيها أي قوات عسكرية.

يبدو من الظاهر أن مصر استردت سيناء، لكن الحقيقة – بحسب مراقبين – أنها فقدت السيطرة على سيناء، فما يحدث الآن في شمال ووسط سيناء من عدم قدرة النظام المصري السيطرة على النواحي الأمنية والعسكرية، دليل على الاتفاقية قيَّدت مصر بشكل كبير، فهي لا تستطيع الآن السيطرة على هذا الحيز الجغرافي الذي يعج بالجماعات المسلحة.

يحدث ذلك في عهد السيسي الذي دشَّن مرحلة جديدة من التعاون مع “إسرائيل”، حيث التنسيق الأمني الكامل والعمليات العسكرية المشتركة في سيناء، ففي فبراير/شباط الماضي، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن غارات جوية نفذتها طائرات دون طيار إسرائيلية ومروحيات داخل الأراضي المصرية، حيث نفذت أكثر من 100 غارة بضوء أخضر من القاهرة، في ظل التحالفات السرية.

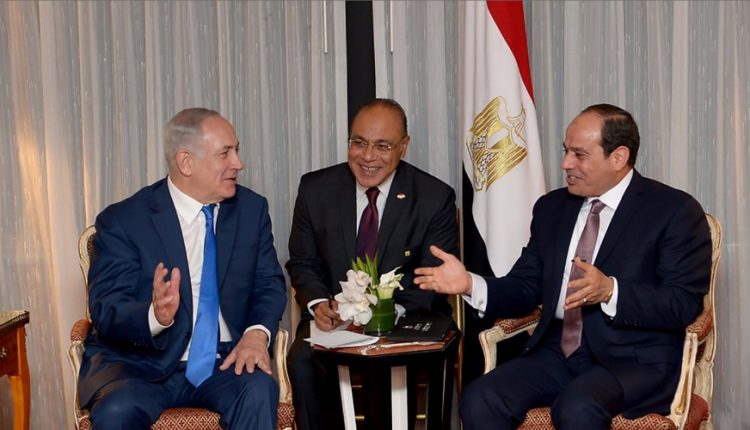

هذا فضلاً عن دعوات النظام المصري المستمرة للتسوية الشاملة والانخراط في معاهدات للسلام مع “إسرائيل”، فمن على منبر الأمم المتحدة في نيويورك قال السيسي: “أوجه ندائي للشعب الإسرائيلي، وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 عامًا”.

ولا يغيب عن الذكر دعوات السيسي لـ”إسرائيل” لصنع السلام مع الفلسطينيين، ففي مايو/أيار الماضي وجه السيسي نداءً غير مسبوق إلى الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل استئناف عملية السلام، وذلك بعد أن أوفد وزير خارجيته سامح شكري إلى “إسرائيل” في يوليو/تموز، في أول زيارة بهذا المستوى منذ 9 أعوام.

لولا “كامب ديفيد” ما كانت “صفقة القرن”

رغم الاعتراض الشعبي، وافق البرلمان المصري في 14 من يونيو/حزيران، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي انتقلت وفقًا لها تبعية جزيرتي تيران وصنافير اللتين تتمتعان بأهمية إستراتيجية بالغة إلى المملكة العربية السعودية التي تحملت الالتزامات الواردة بشأنهما في اتفاقية كامب ديفيد، ما يعني أنها باتت طرفًا ثالثًا فيها.

بعد ذلك أطلقت السعودية “مشروع نيوم” لبناء منطقة اقتصادية ذكية تشمل أراضي في المملكة ومصر والأردن، باستثمارات هائلة تبلغ 500 مليار دولار، وقد خصصت مصر 1000 كيلومتر في جنوب سيناء لهذا المشروع، وقالت مصادر دبلوماسية إن “إسرائيل” ستتولى الجانب التقني والعلمي في المشروع الذي يضع نهاية للأزمة التاريخة بين مصر والعرب.

وبحسب تقرير سابق لـ”نون بوست”، فإن مشروع “نيوم” السعودي وفر قنوات اتصال خلفية بين الرياض وتل أبيب، فإحدى المراحل المهمة في المشروع تحتاج لمصادقة “إسرائيل” من أجل تنفيذها، ألا وهي إقامة جسر الملك سلمان الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، ويربط بين آسيا وإفريقيا، ولم يكن التخطيط لهذا المشروع ممكنًا إلا بعد موافقة مصر، العام الماضي، على إقرار السيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في المضيق بين البلدين.

وبحسب محللين، فإن عودة الجزيرتين يفتح الباب ويشرعن ما تعتقده السعودية “علاقة ضرورية” مع الكيان الإسرائيلي، شهدت في مقابلها جهود لفرض تهدئة طويلة بين “إسرائيل” والفلسطينيين في غزة، وتخشي السلطة الفلسطينية من أن تقوض أي فرصة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

إنها “صفقة القرن” المصطلح المتداول إعلاميًا وسياسيًا، هو العنوان العريض لما يُحاك في الخفاء حينًا، وفي العلن حينًا آخر للقضية الفلسطينية، وهو كما يبدو امتدادًا لنهج اعتمده السادات في كامب ديفيد، وجوهره – كما تحدث مرارًا – أن 99% من أوراق الحل بيد واشنطن.

هكذا فتحت “كامب ديفيد” المجال واسعًا للتطبيع المعلن مع “إسرائيل”، ومع تعدد السيناريوهات عن ماهية تلك الصفقة وتفاصيلها ومآلاتها، يؤكد مراقبون سياسيون أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتدشين نسخة نهائية من تطبيع شامل ودائم بين العرب و”إسرائيل”، لكن وأد هذه الصفقة أو إحياءها سيكون في القاهرة، كما يرى محللون إسرائيليون، فمن رحم “كامب ديفيد” سوف تُولد “صفقة القرن”.

المصدر: noonpost