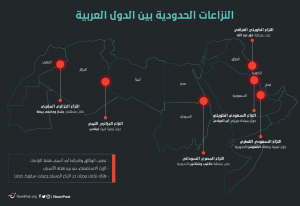

هكذا أصابت لعنة الحدود المشتركة معظم بلدان الوطن العربي

تقرير وثائقي: وكالة الصحافة اليمنية حلايب يا جماعة إحنا ورثناها سودانية، وستكون بندًا ثابتًا في أي لقاء، في لقائنا القادم إن شاء الله مع الرئيس السيسي، ونحن ثقتنا فيه كبيرة جدًا، فهو حريص على علاقة متميزة مع السودان، أنا بقول إنه ما التقيت به وإلا واطمأنيت أنه فعلاً صادق في علاقة حميمة مع السودان”، […]

تقرير وثائقي: وكالة الصحافة اليمنية

حلايب يا جماعة إحنا ورثناها سودانية، وستكون بندًا ثابتًا في أي لقاء، في لقائنا القادم إن شاء الله مع الرئيس السيسي، ونحن ثقتنا فيه كبيرة جدًا، فهو حريص على علاقة متميزة مع السودان، أنا بقول إنه ما التقيت به وإلا واطمأنيت أنه فعلاً صادق في علاقة حميمة مع السودان”، بهذه الكلمات يفتح الرئيس السوداني عمر البشير ملف حلايب المتنازع عليها بين الجارتين مصر والسودان.

لكنه ينتقي كلماته ليُرضي مستمعيه، ولا يُغضب مصر في شهور الهدنة الإعلامية والدبلوماسية المعلنة، وخشية أن يُترجم كلامه بما قد يعكر صفو التقارب الأخير بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص على هذا الاستدراك بعد قوله: “الخرطوم تملك كل الوثائق التاريخية التي تثبت سودانية حلايب”، مشيرًا إلى أن تلك الوثائق تجعل بلاده مطمئنة تمامًا لموقفها من النزاع.

حلايب السودانية للسودانيين وحلايب المصرية للمصريين

لم تكن العلاقات دائمًا بين الخرطوم والقاهرة حميمة ومستقرة وبلا تصعيد متبادل تُشهر فيه في كل مرة قضية حلايب، فالمسألة تعود إلى عام 1958، والخلاف الحدودي بين طرفي وادي النيل الذي يتأزم أحيانًا ويخفت أحيانًا أخرى لم يكن عائقًا لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسؤولين.

كانت آخرها زيارة السيسي للخرطوم في يوليو/تموز الماضي، التي دامت يومين، واعتُبرت بداية جديدة بين البلدين، ونهاية حرب إعلامية مسعورة، وجعلت منه أول رئيس يزور السودان منذ عقود، وقال وزير الخارجية السوداني آنذاك الدرديري محمد أحمد إن الجانبين اتفقا على ألا يكون النزاع الحدودي على مثلث حلايب سببًا في توتر العلاقات بين البلدين.

الأمر الأهم أن الرئيس السوداني مقبل على زيارة لمصر في أكتوبر المقبل، وبقدر ما يدرك البشير حساسية حلايب، لا يريد أيضًا خسارة تقاربه المهم والإستراتيجي مع نظيره المصري، ولكن على ماذا يعول الرئيس السوداني لحلحلة قضية المثلث المتنازع عليه مع الإبقاء على الود المتبادل مع السيسي هذه الأيام؟ هل ستكون مساحة الود كافية لإغلاق هذا الملف بعد أن ظلت لعقود ترفض الاعتراف للسودان للمثلث الذي يشمل حلايب وشلاتين وأبورماد.

بالعودة إلى تاريخ الخلاف والنزاع، فإن الاحتلال البريطاني تلاعب بمثلث حلايب مرارًا، فبعد أن وقَّعت مصر وبريطانيا معاهدة حكم مشترك، واضعة مثلث حلايب ضمن الحدود المصرية السياسية، غيرت بريطانيا التبعية الإدارية ليتبع الخرطوم باعتباره أقرب للعاصمة السودانية، وبقيت المنطقة تابعة للسودان حتى عام 1958، حين أرسل الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر قوات عسكرية للمنطقة،

وكاد الأمر يتحول إلى صراع مسلح، لكنه تراجع ليهدأ فترة طويلة.

عام 1995، حين اهتزت علاقة القاهرة بالخرطوم بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، وتوجهت الاتهامات لحكومة السودان بتدبير الحادث، تحركت القوات المسلحة المصرية ففرضت سيطرة كاملة على مثلث حلايب – شلاتين – أبو رماد على الحدود بين البلدين، إلى الآن.

يعتبر مثلث حلايب مؤشرًا لطبيعة العلاقة بين مصر والسودان، يتحرك المؤشر حين تتوتر العلاقة ويهدأ حين تتحسن، وتبدو المسألة وكأنها ورقة ضغط يستخدمها كل طرف في ظرف داخلي أو إقليمي معين، حتى الشكوى التي تقدم بها السودان للأمم المتحدة مصيرها حتى اللحظة هو تجديد تقديمها فقط، فهل تصدق التسريبات التي تحدثت عن احتمال سحب الخرطوم للشكوى كمبادرة حسن نية للقاهرة، أم أن الخبر برمته

غير صحيح كما تقول صحف مصرية محلية؟.

ما هو قابل للتصديق الآن أن الرئيس السوداني حاول طمأنة إحدى قبائل حلايب (قبيلة البشاريين التي تقطن مثلث حلايب بين الجارتين) بأنهم في قلب وعقل السلطة، ووعدهم بأن حالة التقارب مع الجارة مصر لا تعني دفن القضية، وفي الوقت يبرر للرئيس السيسي بأنه ورث المشكلة ولم يكن هو صانعها.

الحدود الليبية المصرية مصدر قلق لهما ولكل الجيران

لطالما مثّلت الحدود الليبية مصدر قلق لجيرانها، لا سيما الجانب المصري، فمنذ نشوب الثورة ضد نظام معمر القذافي في 17 من فبراير/شباط 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخ أمني في مصر حينئذ، أصبحت الحدود بين البلدين شبه مفتوحة بشكل مطلق من دون ضوابط أو رقابة حقيقية، وهو الوضع الذي ازداد انفلاتًا بعد تأزم الوضع في ليبيا وخروج كميات كبيرة من الأسلحة من مخازن سلاح القذافي،

فكانت الحدود مع مصر المعبر لتلك الأسلحة إلى خارج ليبيا.

وشكل الانتشار غير المقنن للسلاح في ليبيا خطرًا كبيرًا على الأمن القومي المصري، حيث نشطت عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات بشكل غير مسبوق، وفي تقديرات سابقة للأمم المتحدة، اكتظت ليبيا بنحو 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال إفريقيا، سواء لمصر أم لدول المغرب العربي.

وتشكل الحدود المصرية الليبية الممتدة لمسافة نحو 1200 كيلومتر، إحدى المعادلات الصعبة في الأمن القومي المصري، وهو ما عبر عنه السيسي بقوله “لا أحد يستطيع تأمين حدود ممتدة لـ1200 كيلومتر في الصحراء بنسبة 100%”، وخلال السنوات الماضية تسبب اضطراب الوضع الأمني في الجارة الغربية، في إحداث تهديد مباشر للأراضي المصرية، مما استدعى حالة من الاستنفار الأمني لم تخل من ضربات جوية على الحدود بين الجارتين.

ورغم أن حدود مصر الجنوبية مع السودان كانت دائمًا تشكل خطرًا في وقت السلم، كونها المصدر الأساسي لتهريب السلاح، إلا أن الحدود المصرية الغربية مع ليبيا تُمثل الآن نقطة العجز الكبرى لمصر، فمنذ انسحاب الجيش الليبي من معبر مساعد الحدودي مع مصر إلى الداخل؛ ازدادت معدلات التهريب من وإلى خارج مصر، بصورة فجّة جعلت رئيسها يعترف بلسانه بأنه “فشل في حماية الحدود”.

ويؤكد هذا الفشل تحقيق نشرته صحيفة “المصري اليوم”، ويكشف مسار تهريب سلاح الكورنيت الذي يظهر في إصدارات تنظيم “ولاية سيناء”، وبحسب التحقيق، وصل السلاح مصر عن طريق ليبيا الذي تم استحداثه ليمر عبر الظهير الصحراوي للواحة الهادئة أو عبر الشريط الحدودي بين مدينتي السلوم ومساعد الليبية، أو عن طريق البحر من ميناء البردي في ليبيا وحتى شواطئ مدينة السلوم، هذه الطرق كانت

تستخدم لتهريب السلاح عام 2011 نفسه، لكن طريقًا جديدًا خلقه المهربون.

وعلى الجبهة الليبية الغربية مع تونس، واجهت منطقة الحدود ذاتها كثيرًا من المشكلات والمواجهات المسلحة على مر الشهور الماضية، حيث تكررت عمليات الاعتداء على قرى ومناطق آهلة بالسكان على جانبي الحدود، خصوصًا من جانب عناصر مسلحة ليبية بعضها معروف بتأييده للقذافي ورفضه للثورة، كما تعرضت دوريات حدودية تونسية لعمليات متنوعة شملت هجمات مسلحة واختطاف بعض الأفراد أو

تصفيتهم جسديًا.

تلك الأوضاع المتوترة على الحدود بين البلدين أدت إلى إغلاق المنافذ الحدودية بينهما أكثر من مرة، كما تأثرت الأوضاع على الحدود بين البلدين بغموض العلاقة بين القوى الأمنية والفصائل المسلحة في ليبيا، ففي مطلع شهر أغسطس/آب الحاليّ أعيد إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بعد أقل من ساعة على فتحه نتيجة خلافات بين الإدارة الليبية للمعبر والقوة العسكرية التي تحرسه، وكان المعبر قد استمر مغلقًا لمدة 11 يومًا.

وبالعودة إلى الحدود المصرية، فإن الجغرافيا استُخدمت أيضًا بشكل رئيسي لصالح الجماعات المسلحة في سيناء، فحين نُطالع البحث الذي نشره مركز “آريس” لأبحاث التسلح؛ فإننا نجدُ ترسانة من الأسلحة تراكمت تحت السمع والبصر في أيدي هواه لم يدرسوا في أكاديميات عسكرية، من بينها رشاش “دوشكا” المضاد للطائرات، وقاذئف “آر بي جي” المضادة للمدرعات والتحصينات، وهو ما يشير إلى ضعف الجانب

المصري في السيطرة على حدوده رغم الوجود الأمني في أكثر النقاط حساسية.

كما استُخدمت الجغرافيا لصالح الفلسطينيين المُحاصرين، فحدود مصر مع غزة جعلتها هدفًا كبيرًا لتهريب السلاح إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن طريق الأنفاق التي تنتشر بطول القطاع، حتى بعد إغلاق معبر رفح لم يتأثر التهريب، فلا هجوم الجماعات الإسلامية المسلحة توقّف، ولا انتهت عمليات التسلل.

إلا أنه في عام 2014، قررت الحكومة المصرية تهجير أهالي رفح، وإقامة منطقة عازلة بعرض 1.7 كيلومتر من الحدود وبطول 14 كيلومترًا، على أمل الانتصار على الأنفاق، كما يبحث الجانب الإسرائيلي إقامة جدار فولاذي عازل إلى جانب مضاعفة الاحتياطات الأمنية، في ظل الفراغ الأمني المصري الذي يضع كلا البلدين في مأزق مشترك في ظل وجود اتفاقية سلام.

وبالنسبة للحدود بين مصر والسعودية، ظلت جزيرتا تيران وصنافير تحت الإدارة المصرية حتى تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في أبريل 2016، والتصديق عليها في يونيو 2017، التي أثارت جدلاً واسعًا داخل المجتمع المصري، فيما عرف بقضية تيران وصنافير، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة تيران وجارتها صنافير داخل الحدود البحرية السعودية، ومع وجود حكمين قضائيين

متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في 29 من ديسمبر 2016، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في 14 من يونيو 2017، وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 من يونيو 2017.

السعودية تدفع ثمن لعنة الحد الجنوبي

قبل تيران وصنافير، دخلت السعودية في 6 نزاعات حدودية مع جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل ضم بضعة كيلومترات معدودة، إلا أن لعنة واحدة من هذه الحدود ما زالت تطاردها حتى الآن، فهوسها بالجغرافيا قادها – بعد خلاف حدودي طويل وصف بالدموي – لانتزاع ثلاث مدن حدودية من اليمن، هي نجران وجازان وعسير عام 1934، التي تُعرف إلى اليوم باسم “الحدّ الجنوبي السعودي”.

لم تكن الأطماع الاقتصادية وحدها هي المحرك الذي يدفع المملكة للخصومة دائمًا، كما حدث مع البحرين التي تُوصف بأنها أصغر بلد عربي، عندما تنازلت عن منطقة فشت أبوسعفة الواقعة في المياه الضحلة بين البلدين، واتضح فيما بعد أن تحتها حقلاً كبيرًا من البترول، فالبنسبة لليمن لطالما كان توزيع السكان هناك مصدر إزعاج للحكومة السعودية، فعمدت إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان؛ لتبقى حائط صد أمام المد الشيعي في الجنوب الغربي من حدودها.

لكن الخطر لم يزل، بل تصاعد مع بدء المعارك في الحدود اليمنية السعودية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية والقوات السعودية عام 2015، وتركزت المواجهات في منطقة الحد الجنوبي للسعودية مع اليمن، ولأنها محاذية للمناطق السعودية الثلاثة شكلت السلاسل الجبلية لمحافظة صعدة شمالي اليمن نقطة قوة للجيش اليمني فتمكنت مدفعيته من استهداف المواقع السعودية وإعاقة قصف الطائرات السعودية أهداف من الجو، بينما تقول السعودية إنها تتصدى للهجمات على حدودها فقط.

وضعت المملكة 100 ألف جندي على حدودها، وهذا يكلفها ما يقدر بـ50 مليار دولار سنويًا بصورة نفقات عسكرية، ومع ذلك فالحدّ الجنوبي للمملكة لم يسلم من الهجمات الصاروخية، فمنطقة جازان السعودية تقع بين الحدود اليمنية والبحر الأحمر ما يجعلها تحت مرمى صواريخ الحوثيين الباليستية قصيرة المدى وقذائفهم التكتيكية بعيدة المدى، كما يشكل تهديد الحوثيين خطرًا كبيرًا على مصفاة نفط جازان التي تنتج نحو 400 ألف برميل يوميًا، بينما تبعد مدينة نجران 20 كيلومتًرا فقط عن الحدود اليمنية، ما يجعلها عرضة حتى لأسلحة الحوثيين التكتيكية قصيرة المدى.

وقد أوضح موقع “ديفينس وان” المتخصص في رصد الاتجاهات التي تحدد مستقبل الدفاع والأمن القومي الأمريكي أن السعودية تعتزم شراء 153 دبابة “أبرامز”، 20 منها ستحل محل الدبابات التي دمرت في القتال مع الجيش اليمني ، إضافة إلى أن المملكة تكبدت خسائر فادحة جراء الكمائن التي نصبها الحوثيون للقوافل العسكرية السعودية واجتياحهم حصون حدودية صغيرة كما استولوا على مواقع تابعة لحرس

الحدود السعودي وسيطروا على أجزاء من قرى غير مأهولة مثل الربوعة في جنوب شرق عسير.

أطلق الجيش اليمني بحدود 60 ألف قذيفة على السعودية منذ يونيو/حزيران 2015 بمعدل 20 إلى 500 قذيفة يومًيا، حسب تصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف منذ بداية عملية عاصفة الحزم، أما الهجمات التي شنها الحوثيون على أبراج المراقبة الحدودية فتتم بمعدل 6 إلى 10 عمليات شهريًا منذ بداية المواجهات، وقد أعلنت السعودية مقتل أكثر من 80 جنديًا وضابطًا في معارك على الحدود منذ 10 من

مايو/أيار وحتى 22 من سبتمبر أيلول الماضي.

ويستمر النزيف السعودي، فمعظم الشركات الصناعية والتجارية العاملة في المنطقة الجنوبية توقفت، أما التي ما زالت قيد العمل فهي تعمل بشكل جزئي أمام خطر الهجوم بالصواريخ، ومنذ شهر يوليو/تموز 2015 أصبحت جميع مطارات المحافظات الجنوبية تحت التهديد، كما دفعت المعارك الدائرة بين الجانبين الرياض كذلك إلى إخلاء نحو 10 قرى ونقل أكثر من 7 آلاف شخص من مناطق حدودية وإغلاق أكثر من

خمسمئة مدرسة.

الجزائر والمغرب.. الصراع التاريخي على الجغرافيا

على الرغم من مرور العلاقات بين الجزائر والمغرب ببعض المحطات الإيجابية، فإن مسألة الحدود المغلقة تتخطى الأزمات التاريخية لتظل عالقة وسط بعض القضايا السياسية التي لم يتم حلها حتى الآن.

وجاء إغلاق الحدود بين البلدين الجارين بعد تفجيرات مراكش عام 1994، الذي وجّهت المغرب أصابع اتهام إلى الجزائر بالضلوع فيها، ففرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب، وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية بحجة أن قرار فرض التأشيرة “جاء أحادي الجانب”، ومنذ ذلك الحين الحديث عن إيجاد حلول بديلة موضوع نقاش بين المجتمع المدني في كلا الدولتين.

كما تبرز أيضًا مسألة الصحراء المغربية في الصراع بين الدولتين، وتعد من كبرى المعضلات التي لم تلق حلًا، وجعلت العلاقات بين الجزائر والمغرب متوترة منذ 38 عامًا، بسبب إصرار الجزائر على حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، واتهام المغرب للجزائر بدعم جبهة “البوليساريو” لضرب المغرب.

وما زالت الجزائر إلى اليوم تدعم الجبهة من جهة وترفض دعوات المغرب للتفاوض المباشر من جهة أخرى، بزعم أنها ليست طرفًا في الأزمة، وتسببت الحرب الباردة التي كانت أكبر آثارها سباق التسليح والتنافس على الزعامة الإقليمية في فشل كل محاولات الصلح والتطبيع.

وربما لو أنّ البلدين لم يجمعهما حدود مشتركة لاختلف الوضع السياسي والاقتصادي والرياضي أيضًا، فأمام المواقف الإيجابية على المستوى الشعبي والرسمي التي أبداها البلدان – إلى جانب تونس – لاستضافة “مونديال 2030” تؤثر قضية إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية، بالسلب على فرص اشتراك الدولتين مع تونس في ملفٍ واحدٍ لتنظيم كأس العالم، ما يصعب مهمة إغواء الفيفا، وفي حال اقتناع المغرب والجزائر بالتنظيم المشترك، فسيكون كأس العالم سببًا في فتح الحدود المغلقة منذ 24 سنة.

وفي دولة أخرى، يواجه العراق – وتحديدًا الجزء الشمالي منه – أزمة جغرافية تُقلق كل دول الجوار بما فيهم سوريا وتركيا وإيران، فالأكراد الذين يبلغ عددهم 35 مليونًا موزعون على أطراف تلك البلاد دون مصير، وقد أغفلتهم في الماضي اتفاقية “سايكس – بيكو” عام 1916، في أن حدود العراق مع سوريا في الشمال الغربي كانت مُلهمة لتنظيم “داعش”، حين أراد أن يُعلن دولته منتصف عام 2014، وبعد

معركة الموصل كانت الحدود العراقية المنفذ الوحيد لهؤلاء، لتخرج معهم المناطق الحدودية من حسابات الكثير من الدول العربية.

المصدر: Noonpost